#7 サンドイッチの発想と組み立て

ここ最近で感銘を受けた本は『サンドイッチの発想と組み立て』くらいしかないかもしれない。

料理書に似つかわしくない硬派なタイトルだが、10年前以上前に刊行されて版を重ねている定番書で、『デザートの発想と組み立て』『スパイス&ハーブ料理の発想と組み立て』『ハンバーガーの発想と組み立て』『ホットドッグの発想と組み立て』などシリーズになっている。

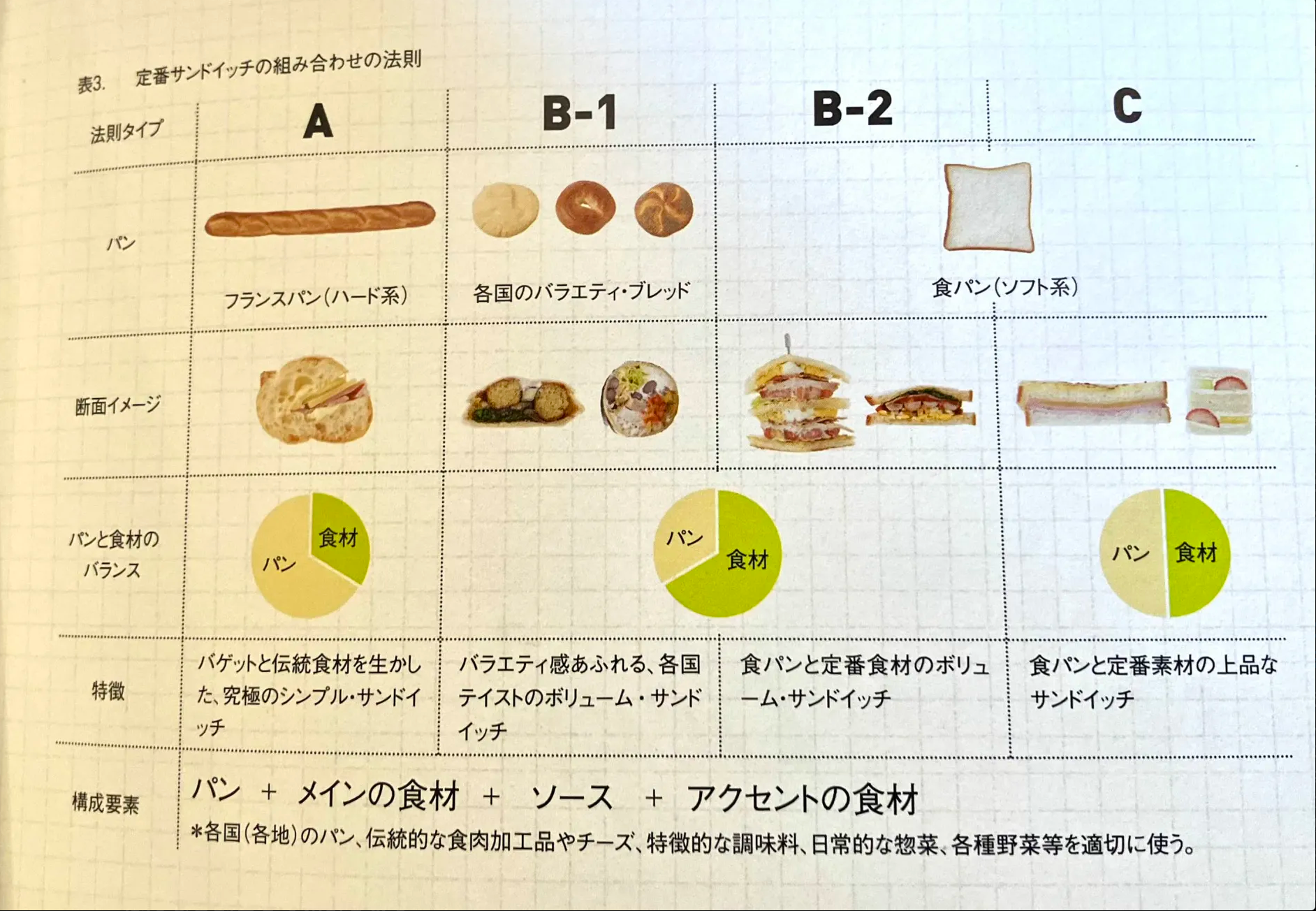

「定番サンドイッチの組み合わせの法則」と称した以下の表をもって、サンドイッチの構造と発展系を完全に理解することができた。

たしかに巷のサンドイッチはパンと食材のバランスが「パン>食材」「パン=食材」「パン<食材」になっているものがあり、パンの種類によって形が決まっているような気がする。この意識によってまず適切な作り方を選ぶことができる。

かつ、サンドイッチとは「パン+油脂+メインの食材+ソース+アクセントの食材」が基本構成なのだという。なにかを挟めばサンドイッチにはなるが、多くの定番サンドイッチにはバター(油脂)、味の決め手となるソース、アクセントになる食材が使われていることが多い。この構造のもとに、提供シーンにあわせてパンや具材を置き換えれば、多種多様なサンドイッチを生み出すことができる。

これらは本書のさわりの部分だが、核心でもある。あとはさまざまな発想の助けになる事例が載っている。なんのことはないかもしれないが、これだけ端的に何かを理解させてもらえたことが、近年あっただろうか。上野千鶴子の『情報生産者になる』を読んだときが最後かもしれない。こうして以下のようなサンドを作成している。

ベーコンマッシュルームメルトサンド

マスカルポーネとコルビージャックのサンド/生ハムとマスタードマヨネーズのサンド

細長いバゲットで生ハム

ホットドッグ

ランチョンミートサンド

ホットサンドメイカーも手に入れて、ツナキャベツホットサンドも作った。

今回は以上です。

最近の仕事

・11月刊『やさしい日本語ってなんだろう』

在住外国人の増加や多国籍化が進む社会を背景に注目を集める「やさしい日本語」から、コミュニケーションのありかたを考える一冊です。

・12月刊『イーサリアム創世記』

ビットコインに次ぐ時価総額をもつ暗号資産プラットフォームである「イーサリアム」の誕生から発展までを描き出した翻訳ノンフィクション。

・1月刊『「嘘をつく」とはどういうことか――哲学から考える』

悪いとわかっているのになぜ嘘をついてしまうのだろうか。素朴な問いから人間の複雑さが見えてくる哲学書です。

雑談したり、カルチャーの話をしたりするDiscordサーバーを運営しています。ここ最近はGameカテゴリとFoodカテゴリがよく動いているかもしれない。